Author Archive

これから会社に向かいます。

早朝6:00ホテルを出発、本日帰国です。運転手さん朝早くからすみません。

とうとう韓国タバコのパッケージも全部グロクなってしまいました・・・、

他のアジア圏と同じ、目に入るのが嫌でoyabinは切り取ってしまいました。

一仕事終えたので、今日は久しぶりにファーストクラスにしてみました↑、

コックピットみたいな席だと思ってたのに、古い機材の飛行機?(T_T)

これならフアーストにすることなかった・・・確認不足の自分のせいですね。

お世話になってばかりで・・・恐縮です。

こちらは、「韓国三菱商事」の入っている「STATE TOWER NAMSAM」

本日ここの22F会議室で、お取引先にご依頼いただいた研修会の開催です。

もの凄い絶景の会議室ですね。百〇本部長、瀧〇さん、岡田さん、突然の

お願いにご対応いただき感謝してますm(__)m本当に有難うございました。

お陰様で皆さんご納得のようです。ランチまでご馳走様になり、恐縮です。

長男がいつもお世話になっているのに・・・、次の機会に埋め合せします。

・・・でいつものように。

いつものようにホテルのリムジンが迎えてくれて、夜は姜(カン)部長と食事、

今日はoyabin持つよと言ったのに、いやいや日本ではご馳走になりますからと、

結局・・・ご馳走さまでした。今度は部下の宋(ソン)くんが現地担当?です。

ソウル土地バブル問題、大卒就職事情、韓国が抱える問題点をお伺いしました。

朝・・・きつかったです。

打ち上げで「小林屋」、皆さん安全大会の一仕事を終えニコニコしてます。

清水会長お疲れ様でした。この後永井分会長(先輩)に連れられ駅前のQ。

朝目覚めると・・・4:30、やばい・・・(・_・;)急いで支度して羽田です。

明日、取引先からソウルでの研修を依頼されてまして・・・間に合いました。

KELのラウンジで朝食・・・それにしても48番ゲートは遠いですね。

熊谷監督署陸災防安全大会

こちら埼ト協の教育センターは、雨漏れ?のため外観を修復中です。

山田さん速いですね、oyabinが到着した時には準備が完了してました。

ランチに恒例の「まるい」のとんかつ弁当をいただきながら最終打合せ、

沢山のご来場有難うございました。交通事故撲滅宜しくm(_ _)mです。

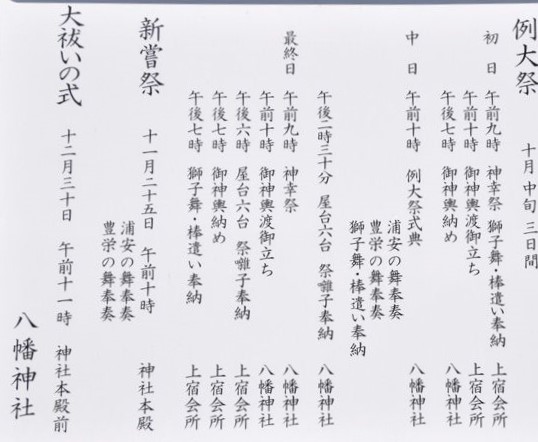

深谷上野台八幡神社例大祭

こちらも本日開催です。5台の屋台の巡航&叩き合い、獅子舞もあります。

こちらは昨年の模様、ネット拝借しましたm(__)m、是非お越しください。

こちらは昨年のスケジュールですが、本年も(たぶん)同様だと思います。

尚、上宿会所と書かれていますが、昨年のスケジュールです。その年の年番町が何処かによって違うと思われますのでご確認ください。

本日地元深谷市では、沢山のおまつりが開催されています。よろしければ回ってみてください。

追伸:oyabinは「熊谷労働基準監督署 陸上貨物運送事業労働災害防止協会」の大会に立場上出席でしてお伺いできませんm(__)m。

埼玉工業大学「秋桜祭」& おかべ2018コスモス祭

本日10/6~7は、SAICO埼玉工業大学「第42回秋桜祭」に参加してます。

明日10/7は、「おかべ2018コスモス祭・花火大会」、来場待ちしてます。

岩手県田野畑村「復興支援祭」中止のため購入済み出店品が大量・・・。

頑張って販売してますので、ご協力の程よろしくお願いしますm(__)m。

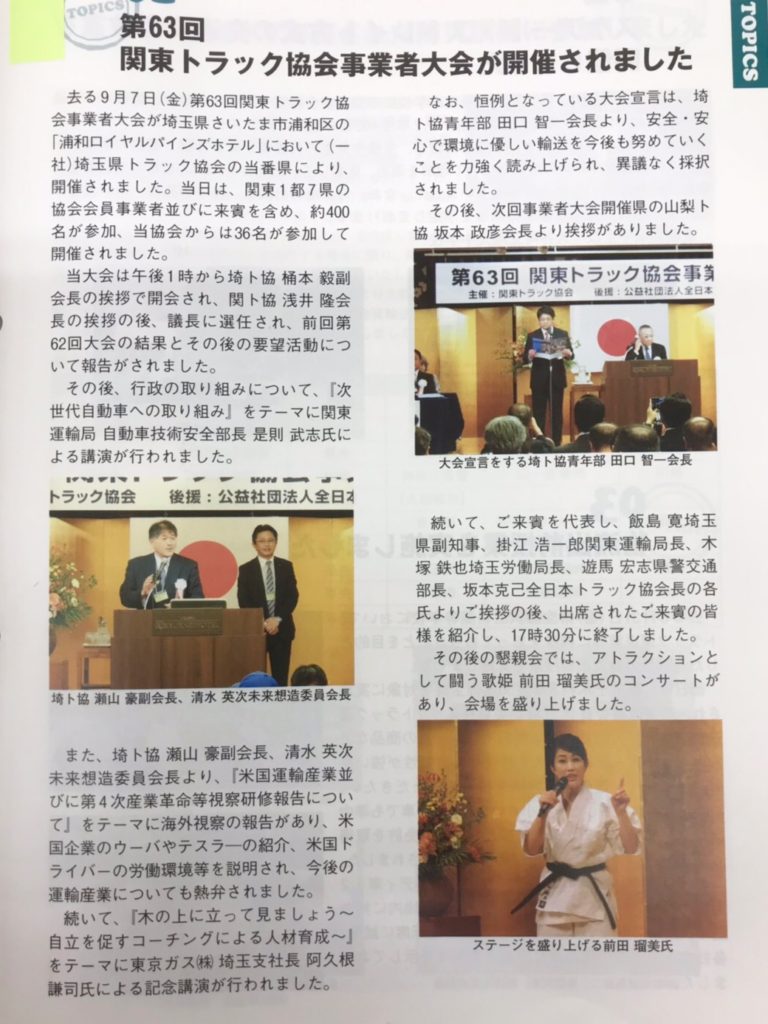

神奈川の会報にoyabin

関東大会での米国視察報告、神奈川の会報に乗ってましたと後輩からLINE、

最近、新聞や会報にあまり登場してないので少し嬉しいかも・・・m(__)m。

明日は陸上貨物運送事業災害防止協会熊谷支部の大会、宜しくお願いします。

「視察研修報告会&解団式」

「米国物流事情並びに第4次産業革命視察研修」の視察研修報告会です。

其々の特徴が出た素晴らしい報告でした。本当に有難うございました。

清水委員長お疲れ様でした。これで解団ですが皆さん今後共宜しくです。

海外物流事情・先端ⅠT物流セミナーVOL.3

明日が最後の研修、その後「報告会」~「解団式」です。

こちらも完成してますのでご覧ください。↓

oyabinのブログでの報告はこちら ・・・ 「米国物流視察(研修編)」